24 gennaio 2024

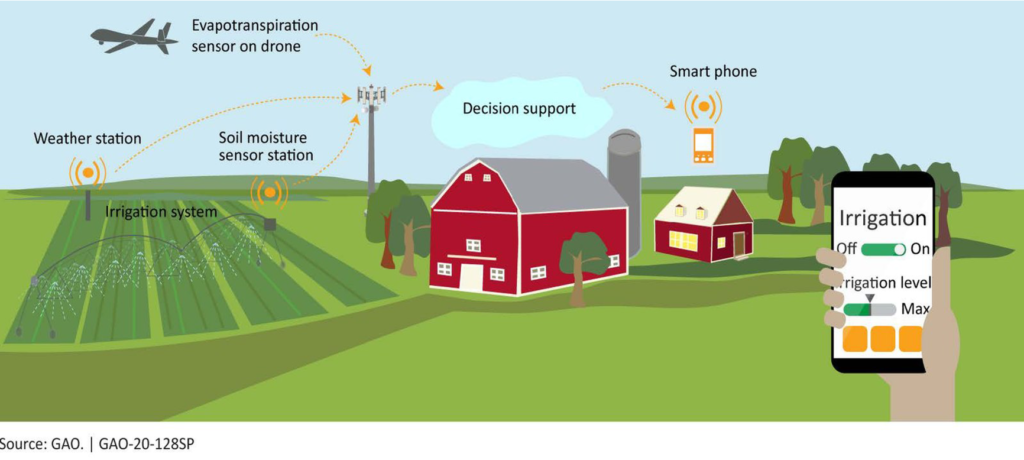

R. Caso, Lo smart farming e la libertà perduta dell’agricoltore, Bicocca Privacy Day, 26.01.2024

Versione 2.0 – 07.02.2024. Versione 1.0 – 21.01.2024 (Zenodo: https://doi.org/10.5281/zenodo.10546644)

I. L’ Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) può essere considerata un’autorità indipendente dal potere esecutivo? I suoi membri esprimono libere idee scientifiche sulla valutazione od opinioni di funzionari amministrativi gerarchicamente sottoposti al potere esecutivo?

Alla prima domanda si deve rispondere in senso negativo: ANVUR non è un’autorità indipendente dal potere esecutivo, è piuttosto un’agenzia dipendente dal potere del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Al secondo quesito occorre rispondere che i funzionari dell’agenzia, quando esprimono idee sulla valutazione e sulla stessa agenzia, sono condizionati sia dalla natura dell’organizzazione sia dalle sue regole interne.

II. Per rispondere alla prima domanda occorre prendere le mosse dal dato normativo.

La legge istitutiva dell’ANVUR parla di “autonomia organizzativa, amministrativa e contabile” (art. 2, c. 138-141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni nella l. 4 novembre 2006, n. 286, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

Ma se si leggono attentamente e per intero le norme rilevanti, la legge parla anche di nomina dei componenti dei componenti dell’organo direttivo (comma 140 del citato art. 2).

“Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità”.

Nel regolamento attuativo si è interpretata nel modo peggiore la delega di potere normativo. Vedi l’art. 8 c. 3 del d.p.r. 76 del 2010:

“3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. […]”.

Dunque, i componenti del Consiglio direttivo sono riconducibili al Ministro dell’Università. Peraltro, come evidenziato da Maria Chiara Pievatolo nel recente volume “Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica“, i membri del comitato di selezione “sono designati rispettivamente dal ministro, dal segretario generale dell’OCSE e dai presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European Research Council e dal Consiglio nazionale degli studenti. Fra i designatori, l’unico ente elettivo è il Consiglio nazionale degli studenti […]”.

Senza entrare nel dibattito sulla natura di autorità ed agenzie indipendenti, si può sottolineare che questa struttura di governo, tra le tante possibili, è quella che assicura la dipendenza dell’agenzia dal Ministro.

Paradossalmente a sottolinearlo era, in tempi non sospetti, una fautrice della valutazione amministrativa di Stato. Così scriveva Fiorella Kostoris in un articolo intitolato “L’esperienza del CIVR e le prospettive dell’ANVUR nella valutazione della ricerca in Italia” pubblicato nella rivista Statistica & Società del 2008:

“l’indipendenza dell’ANVUR è minata dalla mancanza di terzietà rispetto all’Esecutivo e dagli eccessi di controlli da parte dei vari stakeholders: tutti i 7 membri del suo Consiglio Direttivo sono, infatti, scelti direttamente o indirettamente dal Titolare del MUR e a lui o al suo Dicastero riportano, segnalano, propongono”.

Fiorella Kostoris è stata successivamente nominata componente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, carica che ha ricoperto dal 2011 al 2015.

III. Ritorniamo ora al secondo quesito di partenza: i membri dell’ANVUR esprimono libere idee scientifiche sulla valutazione od opinioni di funzionari amministrativi gerarchicamente sottoposti al potere esecutivo? Anche per questa domanda si può fare riferimento al dato normativo.

La lettura dell’art. 5 del codice etico dell’ANVUR affronta il punto:

“Nelle materie di competenza dell’Agenzia, i membri dell’Agenzia partecipano a convegni, seminari e simili, nonché pubblicano articoli su quotidiani o periodici solo quando la partecipazione o la pubblicazione avvengano nell’interesse dell’Agenzia. Tali attività sono comunicate al Presidente. Nelle materie estranee alla competenza dell’Agenzia, la partecipazione a convegni, seminari e simili, nonché la pubblicazione di articoli su quotidiani o periodici da parte dei membri dell’Agenzia sono libere. E’ altresì non vincolata qualunque pubblicazione a carattere scientifico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero da parte di ogni persona“.

La norma è ambigua. Ma non c’è dubbio sul fatto che essa radichi in capo all’agenzia un potere di controllo e di indirizzo sulle attività di pubblica manifestazione del pensiero dei propri membri nelle materie di competenza (cioè nella valutazione). Allora, quando il codice etico fa riferimento alla pubblicazione di carattere scientifico, cosa intende? Se un membro dell’ANVUR volesse pubblicare un articolo scientifico critico nei confronti dell’operato dell’agenzia si sentirebbe libero di farlo? Egli farebbe kantiamentente uso pubblico della ragione?

È lecito dubitare che la risposta alle ultime domande possa essere positiva. L’agenzia non gode né di indipendenza né di reale autonomia dal potere esecutivo. Tant’è che tutte le sue più importanti funzioni sono dirette normativamente dal Ministero. L’agenzia può muoversi solo nel perimetro normativo disegnato dal Ministero.

Beninteso, qui non si sta sostenendo che i membri dell’agenzia non possano esprimersi liberamente sulla valutazione. Anzi, si vuole sostenere esattamente il contrario. Tuttavia, la natura dell’agenzia e le sue regole condizionano la libertà di espressione del pensiero dei sui membri.

Fin qui tutto banale. Ma, venuto meno il timore nei confronti di un potere gerarchicamente sovraordinato, cosa spinge un ex membro a rimanere fedele al credo valutativo?

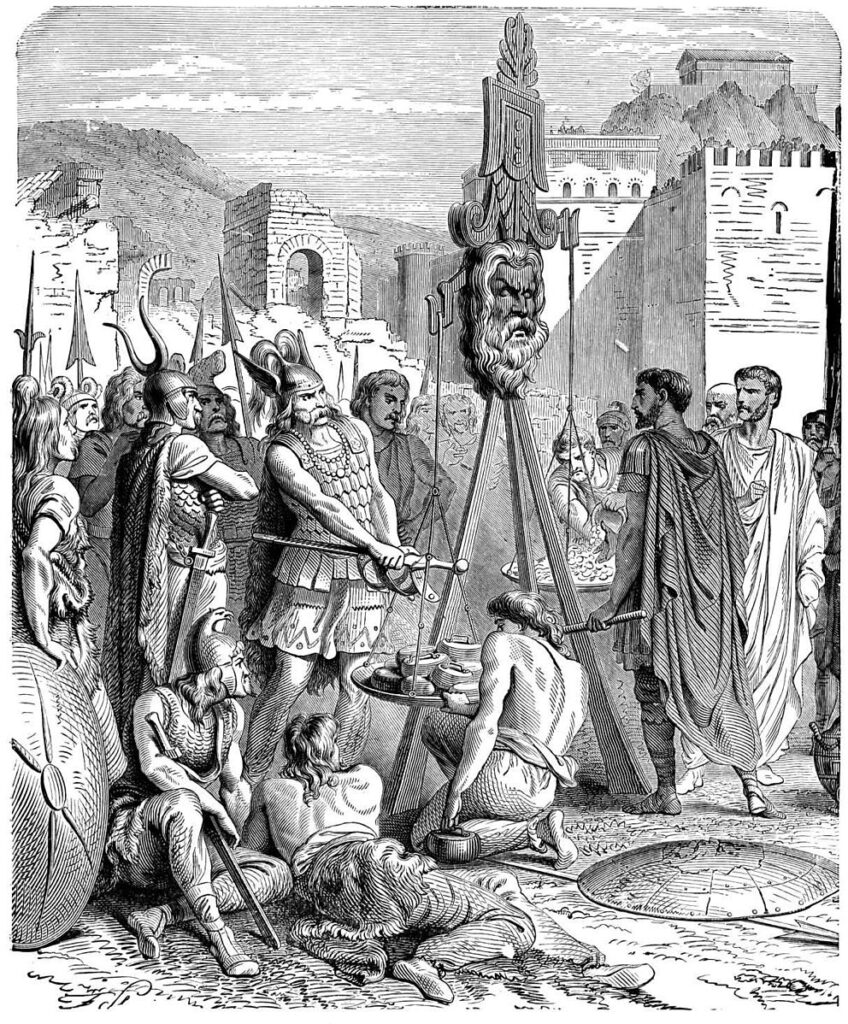

La ragione di questa inossidabile fedeltà è facile da spiegare. Il tentativo – destinato inesorabilmente a fallire – è quello di giustificare scientificamente un potere valutativo che è invece ontologicamente gerarchico, cioè si fonda, nella metafora usata da Maria Chiara Pievatolo, sulla spada e non sulla bilancia.

Perché si ha bisogno di questa giustificazione? Perché si vorrebbe far passare l’idea che, nell’ambito dell’università e della ricerca, decidere sulla base di indicatori garantisce oggettività e merito. Mentre si tratta soltanto di sostituire il governo democratico del diritto con la governance opaca e autoritaria dei numeri.

IV. Per concludere, le norme giuridiche ci dicono esplicitamente che l’ANVUR è un’agenzia dipendente dal Ministero con licenza di valutare numericamente al fine di decidere sulla distribuzione delle risorse e sullo sviluppo delle carriere di professori e ricercatori italiani.

Il problema dunque si sposta sull’autonomia delle università e sulla libertà scientifico-accademica garantite dell’art. 33 della Costituzione.

In che misura le università possono ancora dirsi autonome in un sistema di valutazione amministrativa di Stato come quello attualmente vigente? E i professori universitari possono dirsi ancora liberi?

La compressione dell’autonomia e della libertà non dipende solo dalle norme emanate dal MUR e dall’ANVUR, ma attiene agli anticorpi presenti nelle università.

Pochi esempi bastano a rendere l’idea. Se la disciplina della valutazione a livello di singolo ateneo si appiattisce su quella ministeriale e dell’agenzia, l’autonomia perde un altro pezzo. Se a livello di singola università si emanano regolamenti che sanzionano atti di protesta contro la valutazione amministrativa di Stato o pretendono di disciplinare il modo in cui i componenti della comunità accademica possono o non possono esprimersi sui mezzi di comunicazione di massa, la libertà di professori ne esce menomata, per non dire: azzerata.

Oggi si discute a livello europeo di riforma della valutazione della ricerca, ma questa discussione non può prescindere dalla disciplina giuridica del modo in cui si valuta, dalla distribuzione del potere valutativo e dalla natura di quest’ultimo. Insomma, non basta immaginare operazioni cosmetiche volte ad ammorbidire il peso degli indicatori. Una seria discussione deve prendere dalle mosse da due fondamentali domande.

1) Chi ha il potere di valutare?

2) Tale potere deriva da una gerarchia amministrativa o dalla ragione della scienza?

21.01.2024

Il portale statale della ricerca francese HAL (science ouverte) è ora integrato con la piattaforma no profit Peer Community in (PCI).

Chi deposita un preprint in HAL potrà chiederne la revisione paritaria aperta in PCI.

Maggiori informazioni qui: A. Magron, Submitting a preprint to Peer Community In via HAL: a new feature of the deposit form, Center for Direct Scientific Communication, 09.01.2024.

La notizia segue di qualche giorno un’altra notizia importante che riguarda la politica della scienza aperta in Francia:

Tale notizie segnano un ulteriore distacco tra le politiche francesi e quelle italiane in materia di scienza aperta. In proposito si vedano le considerazioni dell’AISA sulle ultime determinazioni dell’ANVUR in materia: qui e qui.

17.01.2024

AISA, In lista: Anvur e la revisione paritaria aperta, 15.01.2024

AISA, ANVUR’s rule: state evaluation and open peer review in Italy, 19.01.2024

05.01.2024

Maria Chiara Pievatolo, The Scale and the Sword: Science, State and Research Evaluation, Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 03.01.2024

“[…] discussing how research is evaluated is a waste of time if we do not address the question of who is entitled to do it”.

Introductory note from the author.

“If this were only a domestic issue, the fact that some of the international literature on research assessment in Italy appears misleading to many Italian-speaking researchers would not be so important. Now, however, the ANVUR, the Italian agency for research assessment appointed by the government, is participating in the research assessment reform process initiated by the COARA coalition, in a way that is not only inconsistent, but may put the entire COARA project at serious risk of failure. Therefore, we decided to present a translation of a 2017 article dealing with Andrea Bonaccorsi’s closed-access book La valutazione possibile. Teoria e pratica nel mondo della ricerca. Bologna. Il Mulino, 2015. Andrea Bonaccorsi is a former member of ANVUR’s board of directors, who has attempted to provide one of the broadest theoretical justifications for the Italian research assessment system, which is pervasive, centralized, mostly bibliometric, and under government control. A highly abbreviated English version of Bonaccorsi’s argument, which is also behind a paywall, can be found here.

Anonymous peer review has been, and continues to be, an important part of the process leading to the publication of an article in scholarly journals that are still built on the “affordances” of print technology. Two or more scholars from suitable disciplinary fields, chosen at the discretion of the journal’s editorial board and protected by anonymity, are asked to give an ex ante opinion on the acceptability of a text for publication. What the reviewers reject never sees the light of day, nor do their opinions and any discussions with the authors.

The Italian version of this essay, on the other hand, was born – together with a twin written by the jurist Roberto Caso – as an experiment in open peer review, which at the time was – and still is – rather unusual in Italy, where the state assessment of research requires anonymous peer review in order for a work of scholarship to be considered scientific. Open and post-publication peer review, however, would make it possible to moderate centralized and hierarchical evaluation systems by making the entire discussion public, recognizing the merits of the reviewers, and exposing any conflicts of interest.

To deal with Andrea Bonaccorsi’s justification of state evaluation of research, we will pretend – for the sake of discussion – that the system he theorizes produces a faithful snapshot of the way the scientific community evaluates itself. But even so, it can be shown that his justification leads to a research evaluation system that is practically despotic and theoretically retrograde. The system is despotic because it transforms an informal and historical ethos into a fixed rule of administrative law, which ceases to be an object of choice for the scientific community. And it is retrograde because, by establishing this rule, it blocks evolution in a still image, like the Sleeping Beauty’s castle, which cannot be overcome without further bureaucratic intervention.

In addition to the main argument, there are two ancillary parts: the first deals with the question, proposed by Bonaccorsi, of the empirical verifiability of some of the criticisms made against him; the second is an examination of a sample of quotations used by him to support some important passages. Finally, the conclusion briefly outlines the ideal and critical perspective of open science that inspires this paper.

In this spirit, whenever possible, we have cited legally accessible versions and reviews of the paywalled sources that Bonaccorsi prefers, so that the reader can check our argument without having to overcome further economic barriers.The Italian version of this essay was written in 2017, but we resisted the temptation to add a lot of updated references, even if they would have helped to support our points. We trust that our critique of the centralized and bureaucratic system of research evaluation can survive not only by relying on the literature of six years ago, but also on that of a hundred years ago.

A final warning: the term “state evaluation” is modeled on the term “state capitalism“. Just as state capitalism is an economic system in which the state is involved in business and profit-making economic activity, state science and state evaluation of research suggest that the state, directly or indirectly through its agencies, is involved in defining what is good science and what is not. In Italian we use “di stato” after a noun both in a neutral sense (“esame di stato”: state examination) and in a polemical sense, as in “delitto di stato” (a crime committed by the state itself). Translating “valutazione di stato” as “centralized evaluation” would lose the nuances of the Italian expression, while the adjective “governmental” might suggest a Foucauldian undertone that would betray the spirit of this essay, whose main point is closer to Kant: discussing how research is evaluated is a waste of time if we do not address the question of who is entitled to do it.

We will be inviting some reviewers, but even if you are not invited, your comments are welcome: to take part, read the instructions in the grey box at the bottom of this page. The article to comment is available here (https://commentbfp.sp.unipi.it/maria-chiara-pievatolo-the-scale-and-the-sword-statal-science-and-research-evaluation/)”.

3 gennaio 2024

Due notizie recenti molto rilevanti per la scienza aperta in Francia:

L’abbandono di banche dati proprietarie costituisce la premessa per l’uso di strumenti aperti e gratuiti in coerenza con i principi della scienza aperta.

V. anche P. Galimberti, La Sorbona adotta OpenAlex e interrompe l’abbonamento a Web Of Science, Roars, 28.12.2023 e AISA: WOS e Scopus, addio da Sorbonne e CNRS, 04.01.2024

Roma, 19 dicembre 2023

Il diritto alla ricerca. Nuove frontiere e profili evolutivi del diritto d’autore,

19 dicembre 2023, ore 9-14 – Biblioteca Vallicelliana – Sala Borromini

Piazza della Chiesa Nuova 18, Roma

LINK PER REGISTRARSI E PARTECIPARE DA REMOTO AL CONVEGNO

R. Caso, Il diritto di ripubblicare in accesso aperto, l’uso pubblico della ragione e la libertà accademica, Zenodo

12 dicembre 2023

Pubblicato il n. 93 della serie dei LawTech Student Paper.

Michele De Iaco, Use It or Lose It: Il diritto di revoca per mancato sfruttamento nel diritto d’autore

29 novembre 2023

Giornata Nazionale della Cybersicurezza

R. Caso, Security, data, digital infrastructures. Universities, academic authonomy and freedom

–> Università delle piattaforme e della sorveglianza

–> June 2022, G7 Common Values and Principles on Research Security and

Research Integrity

Abstract

“The security of the global research ecosystem regards the control of digital infrastructures and data. Currently, universities are suffering from the colonization of digital platforms in the hands of commercial monopolies (big tech; scientific publishers/data analytics companies). Some countries and universities are addressing the threat to autonomy and research freedom that comes from “platformization” and surveillance capitalism (see, e.g., LERU, University of Amsterdam). Can G7 policies be imagined and designed that return control of digital infrastructures and the data to universities? What is the state of art in Italy?”

25 novembre 2023

25 novembre 2023, AISA: “Corte dei conti e open access alle immagini dei beni culturali“

24 novembre 2o23

Nella propria Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G la Corte dei conti ha ribadito quanto già sostenuto nella precedente Delibera n. 50/2022/G. Il libero riuso (Open Access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione, quale principio del diritto dell’Unione Europea, rappresenta “un potente moltiplicatore di ricchezza non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del PIL”. Per questa ragione la Corte giudica negativamente il D.M. 161 11/04/2023 Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali.

Qui di seguito si riproduce un passo della deliberazione n.76/2023/G (pp. 156-157).

“Dal punto di vista dei servizi digitali per l’utenza, è innegabile che l’importante sforzo di digitalizzazione fino ad oggi compiuto dagli uffici del Ministero sia stato per lo più orientato alla conoscenza scientifica, tutela e gestione del patrimonio piuttosto che alla sua fruizione da parte di un’utenza allargata, anche se ovviamente la digitalizzazione ha prodotto di per sé un ampliamento del bacino dei fruitori.

Per tale ragione, il Ministero ha correttamente ritenuto di implementare il coordinamento delle politiche di digitalizzazione del patrimonio culturale, nella consapevolezza che il tema dovrà essere al centro delle politiche ministeriali con uno sguardo necessariamente intersettoriale, assicurato dal Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale.

Deve, però, rilevarsi che appare in controtendenza l’adozione del recente Decreto Ministeriale (D.M. 161 dell’11.4.2023) con il quale è stato sostanzialmente introdotto un vero e proprio “tariffario” nel campo del riuso e della riproduzione di immagini; così incidendo su temi centrali connessi allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nonché ad una più ampia circolazione delle conoscenze.

Il diritto comunitario ha sempre fornito precise indicazioni (da ultimo vds. Direttiva (UE) 2019/1024 – Public Sector Information) in tema di libero riuso (Open Access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione.

L’Open Access ha da tempo dimostrato di essere un potente moltiplicatore di ricchezza non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del PIL ed è quindi considerato un asset strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi membri dell’Unione.

L’introduzione di un “tariffario” siffatto pare, peraltro, non tener conto né delle peculiarità operative del web, né del potenziale danno alla collettività da misurarsi anche in termini di rinunce e di occasioni perdute; ponendosi, così, in evidente contrasto anche con le chiare indicazioni che provengono dal Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale.

L’obiettivo da perseguire appare, ancora una volta, quello di sviluppare appieno il potenziale che la digitalizzazione del patrimonio culturale ha non solo in termini scientifici e di conoscenza, ma anche come potente fattore di crescita culturale; le cui positive ricadute, ad esempio sul piano della valorizzazione turistica dei territori, non sono che uno dei possibili ed auspicabili sviluppi.

In tal senso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) offre la possibilità di investire importanti risorse in ambito infrastrutturale, di crescita delle competenze, di incremento delle risorse digitali e di sviluppo di nuovi servizi per i cittadini e le comunità, fornendo quindi l’opportunità di una completa e moderna trasformazione digitale del Ministero”.

Novembre 2023

R. Caso, Capitalismo dei monopoli intellettuali, pseudo-proprietà intellettuale e dati nel settore dell’agricoltura di precisione e dello smart farming: note a margine del right to repair, Trento LawTech Research Paper series, n. 57, 2023, in Rivista di diritto alimentare, Anno XVII, Quaderno n. 1-2023

G. Borrelli, L’autoregolamentazione non basta per ridurre l’influenza delle case farmaceutiche (intervista ad Adriano Cattaneo), Altraeconomia, 27.12.2023

S. Maurizi, Sbarca la big tech Palantir: i dati sanitari in mano all’IA, Il Fatto quotidiano, 20.10.2023

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

(as amended on 23 January 2017) TRIPS, art. 39(3)

Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (Public Law 98-417)

21 Code of Federal Regulations

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act)

Ministero della Salute, DECRETO 30 novembre 2021, Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52. (22A01189) (GU Serie Generale n.42 del 19-02-2022)