Università di Foggia, 18 ottobre 2023

12 ottobre – Trento, Palazzo di Giurisprudenza

I beni culturali digitalizzati: diritti, privacy e Internet 5 Ottobre ore 9:30 – 17:00

Roberto Caso, Diritti d’autore e diritti sulle immagini dei beni culturali

Indice degli argomenti: La digitalizzazione del patrimonio culturale e la politica del diritto (cenni); Proprietà intellettuale; Diritto d’autore; Pseudo-proprietà intellettuale; Diritti dello Stato sulle immagini dei beni culturali (codice dei beni culturali); Casi e problemi

Università di Udine, Dipartimento di scienze giuridiche, Tajus – aperitivi con il giurista, 4 ottobre 2023

29 settembre 2023

RICERCA IN SANITA’ E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: scenari applicativi e prospettive future, Università di Trento, Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche, (CISMeD), Palazzo Consolati, h 8.45-18.00

https://zenodo.org/record/8389941

La presentazione mira a offrire una breve introduzione critica alla protezione dei dati clinici (data exclusivity) per interessi commerciali (una forma di pseudo-proprietà intellettuale). Il tema attiene al problematico rapporto tra ricerca pubblica e interessi commerciali.

Roberto Caso, 24 settembre 2023, pubblicato su L’Adige del 26 settembre 2023 con il titolo “Il ruolo della ricerca libera dal profitto“

La professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo ha tenuto a Trento il 18 settembre scorso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo tridentino un’interessante lezione sulla libertà di ricerca. Ho avuto l’opportunità di assistere personalmente alla lezione.

Il discorso era rivolto soprattutto ai giovani che aspirano a coltivare la ricerca scientifica. Il messaggio di fondo può essere sintetizzato nella seguente esortazione [le parole scelte sono mie]: “osate, battete strade inesplorate e resistete alle forze che cercano di comprimere la vostra libertà”.

Elena Cattaneo ha portato molti esempi di persone che hanno abbracciato il coraggio della ricerca. Giustamente, nella carrellata di queste figure, sono state privilegiate le donne. Tali ricercatrici, infatti, hanno dovuto aggiungere una dose di coraggio supplementare – sfidare la società maschilista – a quello fondamentale che alimenta la libertà scientifica.

La senatrice è partita da Rita Levi-Montalcini per giungere alle proprie battaglie sulla legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, sul caso “Stamina” e sull’istituzione dello Human Technopole. Sono battaglie, quelle della senatrice Cattaneo, che riguardano, da diverse prospettive, la difesa della libertà di ricerca nei confronti dello Stato. In estrema e approssimativa sintesi, lo Stato: non deve arbitrariamente restringere l’uso di cellule di embrioni umani (sovrannumerati e congelati, destinati alla distruzione) a fini di ricerca, deve intervenire attivamente contro la pseudo-scienza e quando istituisce enti finanziati con ingenti finanziamenti pubblici (distolti da altri usi e destinatari) deve garantire che siano governati da strutture, procedure e regole che evitino il malaffare.

Nella rassegna delle donne che hanno speso la vita per la ricerca scientifica Elena Cattaneo ha citato Katalin Karikó. Confesso che prima della lezione della senatrice non l’avevo sentita nominare. Ho appreso che è una biochimica ungherese esperta nello studio dell’mRNA a scopo terapeutico. Soprattutto è una delle figure chiave di BionTech, l’azienda farmaceutica tedesca che ha sviluppato insieme a Pfizer, la big pharma statunitense, il Comirnaty, uno dei vaccini anti-COVID-19 a base mRNA più diffusi in Occidente.

Devo confessare che l’esempio mi ha sorpreso. Non solo perché veniva poco dopo quello di Levi Montalcini, ma perché riguarda una ricercatrice che ha scelto di lavorare per un’azienda che difende con la proprietà intellettuale – brevetto, segreto commerciale – una scoperta scientifica di importanza fondamentale per tutta l’umanità e non solo per l’Occidente. Su quella proprietà intellettuale è stato generato un profitto miliardario. Ma la decisione che il vaccino BionTech/Pfizer abbia un prezzo, comporta che una parte dell’umanità ne sia fatalmente esclusa. Insomma, è giusto dare un prezzo monopolistico a un bene essenziale per salvare la vita delle persone? La domanda non è oziosa e se la sono posta in molti. Ma c’è un altro quesito che va formulato. È giusto difendere con proprietà intellettuale un’invenzione che si fonda sulla ricerca di base finanziata con fondi pubblici? La tecnologia mRNA è stata sviluppata grazie a ricerche svolte in istituti pubblici e università. Il contributo dato dall’impresa commerciale deve tradursi nella concessione di un monopolio legale (la proprietà intellettuale) che dà il pieno e totale controllo sull’uso dell’invenzione?

Esistono figure diverse da Katalin Karikó che potevano essere citate. Sono figure che interpretano la libertà di ricerca anche come difesa dalle ragioni del profitto. Ad esempio, Maria Elena Bottazzi, la ricercatrice di origini italiane, che ha scelto di non brevettare il Corbevax, vaccino anti-COVID-19 sviluppato assieme a Peter Hotez. Per questa scelta è stata candidata al premio Nobel per la pace.

Che la questione della libertà di ricerca dai condizionamenti del profitto sia di assoluta rilevanza in campo farmacologico è testimoniato dalla politica anti-brevettuale dell’Istituto Mario Negri, una delle più prestigiose istituzioni scientifiche italiane. “Da oltre 50 anni l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in controtendenza con l’idea dominante, non richiede brevetti sulle proprie ricerche. Non perché siamo contrari in linea teorica ai brevetti in campo medico […]. Lo facciamo soprattutto per essere liberi. Liberi nell’orientamento e nella selezione dei temi di ricerca. Se invece l’obiettivo fosse il brevetto e il suo sfruttamento, sarebbe inevitabile orientarsi verso ricerche economicamente sfruttabili”. Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Negri, è tornato di recente sul tema in un libro-intervista edito da Il Mulino (Brevettare la salute? Una medicina senza mercato, 2022).

Il bel messaggio lanciato dalla senatrice Cattaneo – osate e battete strade inesplorate! – non vale solo per la biologia ma anche per le scienze umane e sociali. Vale per il diritto – come la proprietà intellettuale – che governa i rapporti tra scienza e profitto. Forse la strada battuta fino ad adesso e persino durante la pandemia non è l’unica e nemmeno la più giusta. Occorre urgentemente e con coraggio esplorarne altre.

Christian Greco, Eleonora Landini, La cittadinanza cresce al museo, Il Mulino, 15.09.2023

“Il museo poi ci insegna a conoscere l’altro, a relativizzare noi stessi, a capire che non esiste un punto di vista univoco, ma che noi ne abbiamo semplicemente uno e che nella storia, di fronte a un problema simile, gli uomini si sono confrontati con soluzioni diverse”. […]

“Il museo ci fa molto riflettere su un tema che viene spesso abusato, quello dell’identità. “Identità” non è un nome greco, è un nome latino, deriva da “idem”. Platone riteneva, citando Eraclito, che non esistesse l’identità perché nel momento stesso in cui ci alziamo al mattino la nostra pelle è diversa, i nostri capelli sono diversi. Quando mettiamo i piedi in un ruscello, l’acqua che sentiamo all’inizio è diversa dall’acqua che sentiamo alla fine. Siamo in continuo divenire. Ecco, allora, che cade quel concetto di una identità di noi contro gli altri. Tutto è più ibrido. E guardando i fenomeni in un arco cronologico ampio impariamo davvero a relativizzare: questa penso sia la lezione più importante che si può imparare da qualsiasi museo noi visitiamo”.

29 settembre 2023

RICERCA IN SANITA’ E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: scenari applicativi e prospettive future, Università di Trento, Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche, (CISMeD), 29 settembre, Palazzo Consolati, h 8.45-18.00

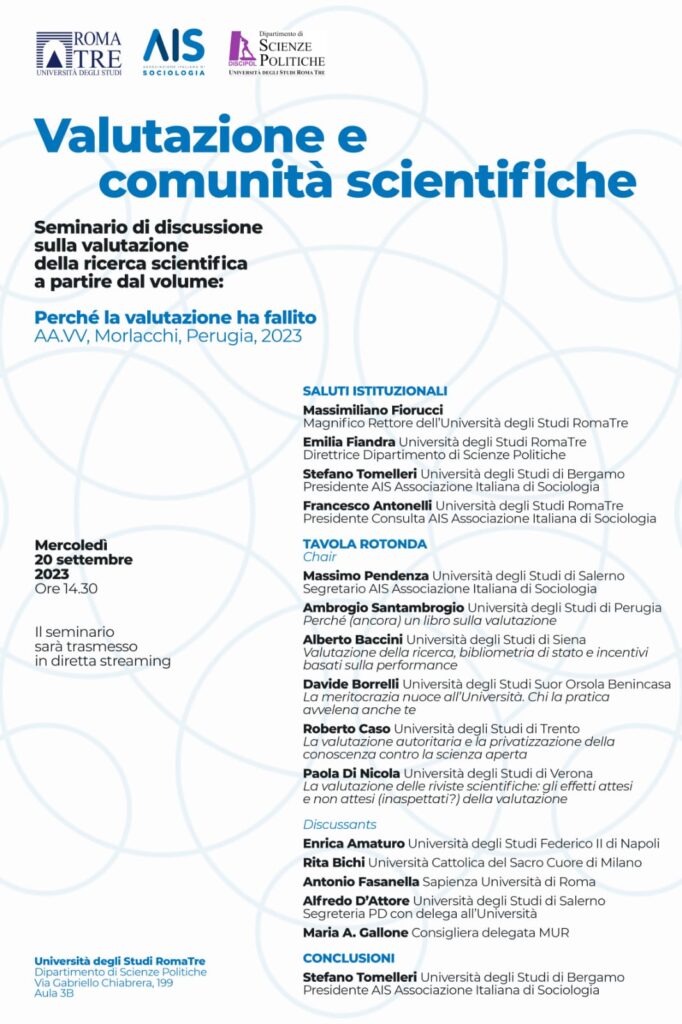

Roma Tre, 20 settembre 2023

Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica, Morlacchi Editore, 2023 (all’interno del libro R. Caso, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta, Trento LawTech Research Paper nr. 52, 2022)

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming al seguente LINK

15 settembre 2023

Poplar Festival 2023, Trento, Piazza Piedicastello, ore 16.30

Il “problema” del merito nell’istituzione scolastica

Con: Vanessa Roghi, Marco Santambrogio, Roberto Caso

Modera: Scomodo

“L’Italia è un paese meritocratico? Le tragedie attribuite al peggioramento della salute psicologica degli studenti sono sempre più in crescita e si è polarizzato sempre di più il dibattito intorno al merito. Nella Costituzione si parla di Merito all’articolo 34, ma è ancora giusto, dopo quasi 76 anni, ridurre la questione al solo merito oppure è necessario considerare le disuguaglianze economiche e sociali come secondo pilastro per impostare il ragionamento?”

13 settembre 2023

Sono aperte le iscrizioni all’ottavo convegno annuale dell’AISA, Il futuro della scienza aperta: monopoli intellettuali, valutazione, infrastrutture, formazione, che si svolgerà il 19-20 ottobre 2023 a Bari. Il programma della conferenza è visibile qui.

L’ingresso in presenza è libero, ma si consiglia l’iscrizione.

5 settembre 2023

Pubblicato il n. 57 della serie dei LawTech Research Paper

Abstract

“Questo scritto è finalizzato a discutere, da una prospettiva giuridica, i problemi derivanti dalla concentrazione di potere di controllo ed elaborazione dei dati e delle informazioni nelle mani di monopoli e oligopoli commerciali che forniscono ai produttori agricoli macchine (ad es., trattori), sementi, prodotti chimici (ad es. fertilizzanti e diserbanti) nonché servizi di agricoltura di precisione e smart farming.

Tali monopoli e oligopoli traggono, almeno in parte, la loro forza dalla proprietà intellettuale e dalla pseudo-proprietà intellettuale. La pseudo-proprietà intellettuale consiste in quelle forme anomale di esclusiva che si basano, ad esempio, su contratto e misure tecnologiche di protezione nonché sul potere di fatto che deriva dal controllo dell’infrastruttura tecnologica su cui i dati vengono memorizzati, elaborati e trasmessi sulle reti telematiche.

Nel settore dello smart farming e dell’agricoltura di precisione il potere delle imprese che forniscono fattori di produzione può determinare effetti anticoncorrenziali e abusi di dipendenza economica. Più in generale il potere dei monopoli intellettuali diminuisce il grado di autonomia e libertà degli agricoltori: non solo del singolo agricoltore di fronte all’impresa fornitrice del fattore di produzione, ma anche della categoria degli agricoltori di fronte a quella dei fornitori dei fattori di produzione all’interno della filiera agroalimentare. Tra gli strumenti giuridici che sono stati immaginati per contrastare tale potere merita attenzione il c.d. right to repair, il diritto dell’utente di un dispositivo di poterlo riparare senza sottostare alle restrizioni imposte dal produttore del dispositivo. Tale diritto, per essere efficace, deve limitare la proprietà intellettuale e la pseudo-proprietà intellettuale”.

29 agosto 2023

Roberto Caso, Il David, l’Uomo vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio? (Nota a Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022), in Foro it., 2023, I, 2283

26 agosto 2023

AA. VV., Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica, Morlacchi Editore U.P., volume in Open Access (all’interno R. Caso, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta, Trento LawTech Research Paper nr. 52, 2022)

Presentazione a Roma Tre, 20 settembre 2023: “Valutazione e comunità scientifiche“

Isbn: 9788893924351

Pagine: 176

Anno di pubblicazione: 2023

Collana: Saggi e studi di scienze sociali

“Come si riconosce un’opera di scienza? Qualunque sia la risposta, l’unica cosa ovvia è che la qualità scientifica non può essere ridotta a quantità, a criteri burocraticamente oggettivi. Per quanto ci si sforzi nel formulare i regolamenti migliori, il punto fondamentale è che nessuno può espropriare le comunità scientifiche della loro autonomia. Soprattutto non tramite un’agenzia espressione dell’autorità politica. L’Università ha bisogno di liberarsi da inutili e complesse pastoie burocratiche, che alterano il modo di fare ricerca. Il nostro libro vuole essere un’occasione per riflettere: l’errore più grave sarebbe continuare ad accettare acriticamente un sistema di valutazione che dall’alto si impone al lavoro quotidiano di chi fa ricerca”.

11 agosto 2023

Progetto di ricerca di interesse nazionale Clinical trial data between privatization of knowledge and Open Science (CLIPKOS)

Abstract

Clinical research produces enormous amounts of data. This especially in the pharmaceutical field during pre-clinical and clinical tests. These data represent an invaluable resource from multiple points of views: scientific interests in creating new medicines and pursuing progress and innovation in the health domain, the necessity to verify the studies carried out, the purely commercial approach on protecting the effort to obtain a marketing authorisation, and the public interest in access and disclosure. Access to this information is often severely limited by forms of exclusive rights and other forms of protection and control that persist on various.

levels and make it impossible to take (public) advantage of such important resources. On the contrary, Open Science (OS), Open Access (OA), findability, accessibility, interoperability, and reuse (FAIR) principles, transparency and flexibility needs and the creation of public databases push forward the implementation of accessible or open data.

The recent pandemic has tragically brought this problem to bear and in this application context there is currently a lack of clarity and knowledge among the different stakeholders in the legal, philosophical and ethical fields.

The project aims to investigate the interplay between privatization of knowledge by pharmaceutical developers and OS for clinical trial data from multiple perspectives.

The first objective of the research will be the comprehensive legal mapping of the regulatory framework for the protection of data in clinical research in the European Union (EU) legal system and in some selected Member States, including Italy, while briefly considering the international context. It shall be also examined if and how this scenario may be consistent with the instances promoted by OS and OA. The legal analysis uses a comparative methodology that takes into account the complex regulatory framework.

The second objective will be the investigation of the different policies adopted by the public agencies (Eurpean and national) on data access and governance.

Moreover, interdisciplinarity will be key to understanding a context that sees the intersection of different scientific fields. These theoretical approaches will then be combined with ethical and philosophical studies related to striking the balance between the fundamental rights to health and science with the exclusive rights.

Ample space will also be dedicated to case studies based on health and clinical data and offered by the CNR-IFAC scientists. Researchers will be able to understand how data is managed with special reference to the concept of research integrity, data reproducibility and the attitude of communicating science in an open and transparent way.

The ultimate goals of the research are to provide a set of policy recommendations, guidelines and proposals regarding the use and disclosure of clinical test data that balance privatization and OS interests.

4 agosto 2023

Nuovo comunicato AISA: La parola dell’ANVUR: Open Research Europe e l’accordo europeo per la riforma della valutazione della ricerca

Qui di seguito un breve estratto.

Open Research Europe “è criticabile perché la sua gestione è stata affidata, invece che ad archivi o biblioteche, a F1000 Research, di proprietà di un oligopolista commerciale privato partecipe della cosiddetta editoria di sorveglianza, il quale ha ben poco a che vedere con la tutela della conoscenza indipendente e pubblica. Ma non di questo si preoccupa l’ANVUR: per chi volesse far uso degli articoli che vi ha depositato ai fini della propria carriera accademica in area sociologica, ORE, secondo l’agenzia, non è né scientifica né eccellente perché non pubblica in fascicoli ‘distinti, in sé conclusi e non aperti ad ulteriori aggiornamenti’ e perché non pratica la revisione anonima”.

English version: Dicer’s oaths: ORE, COARA and the Italian National Agency for the Evaluation of the University and Research Systems

ReD OPEN MINDS – Podcast – Intervista a Roberto Caso – 13 luglio 2023